【腾讯科技编者按】《大西洋月刊》本周刊登知名记者莎拉蕾希()的文章称,中国科技行业的女高管比例已经远远高于硅谷。在滴滴击败Uber的战争中,站在前沿的正是一名女性、一位母亲。这就是滴滴总裁柳青。

以下为文章全文:

2015年夏天,我花了很多时间来报道Uber中国。这个投资数十亿美元的项目最终令人惊讶地遭遇了失败。当2016年夏天Uber最终承认失败时,就算最厉害的编剧珊达瑞姆斯()也写不出更惊心动魄的故事。(注:珊达瑞姆斯是《实习医生格蕾》等美剧的编剧和制作人。)

在每个市场,Uber都打垮了对手,但中国竞争对手滴滴出行却将Uber的这场游戏导向了有利于自己的一面。滴滴是全球唯一一家可以在资源方面匹敌Uber的共享出行公司。该公司获得了中国两大互联网巨头,以及全球多只大型对冲基金的支持。没有任何证据表明,在市场竞争中中国政府制定了不利于美国公司的政策,在竞争过程中,滴滴建立了主场优势。

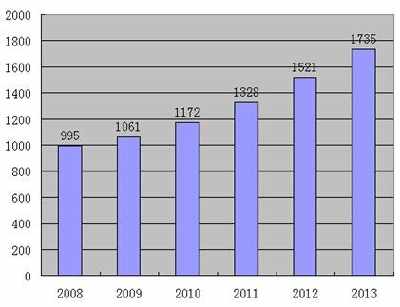

到2016年1月,按单量计算中国已经是全球最大的共享出行市场。滴滴宣布,2015年该公司完成了14亿笔订单。作为对比,Uber在成立8年时间里订单总量才只有10亿笔。尽管擅长包装、估值很高,但Uber并非全球最大的共享出行公司,且与领先者差距很大。

在这场战斗中,带领滴滴站在前线的是总裁柳青,一名女性,一位母亲。

随着我和我的中国联络人不断接触,逐渐展开这项报道,我很惊讶地发现,中国公司的“C级别”高管有很多都是女性。她们是首席执行官、首席运营官、首席财务官,甚至首席技术官。在管理团队,女性不仅仅负责人力资源和营销。与硅谷中“给我找个谢丽尔”(注:谢丽尔桑德伯格是的女首席运营官、二号人物)的呼声相比,中国的趋势更显而易见。在硅谷,目前只有十几家公司在这样做。

硅谷银行在中国展开了规模庞大的实践,他们对两大科技中心之间性别平衡的差异感到好奇。他们对美国、英国和中国的约900家客户展开了调研,关注高管团队中女性的情况。对没有接触过中国科技行业的美国人来说,结果令人难以置信。

调研中的问题之一是,公司“C级别”高管有多少是女性。54%的美国科技公司回答“一位或更多”。53%的英国科技公司给出了同样的回答。而在中国,这一比例高达80%。

我甚至没有想过去报道这件事,因为在我接触过的许多中国公司都有不止一位女性高管,而这些女性扮演着丰富多彩的角色。

在董事会层面,只有34%的美国公司表示,董事会中有一位或更多女性董事。在英国公司中,这一比例为39%。然而在中国公司,比例高达61%。

更疯狂的是,当被问到这些公司是否有合适的项目增加女高管的数量时,67%的美国公司和80%的英国公司给出了否定的回答,但63%的中国公司给出了肯定的回答。在中国,企业高层中的女性代表要多出很多,而更多公司都已经制定项目,进一步推动这个层面的性别平等。这三项数据共同显示了现实社会中的“蜂后之谜”:当组织中高级别女性管理者足够多时,她们就会强烈支持其他女性。

这是一种强大的权力。在美国,通常白人男性有这样的权力。

根据彭博社2016年9月的报道,在中国风险投资行业,情况更极端。数据显示,在美国的顶级风投公司中女性投资合伙人只占10%,只有一半的公司有女性投资合伙人。而在中国,17%的投资合伙人是女性,高达80%的公司都有至少一名女性合伙人。

由于存在一名女性合伙人的风投公司支持女性创业者的可能性要高出一倍,因此这就给女性在生态系统中扮演的角色造成了巨大的涟漪效应。中国政府公布的数据显示,有55%的新兴互联网公司是女性创立的,在所有创业者中,女性占比超过25%。

是的,这些数据来自政府。但在中国,有能力进入科技公司董事会和高级管理层的女性“储备”是显而易见。虽然实际比例可能并没有这么高,但在中国科技生态系统的每个阶段,女性似乎都在获得更多机会。

彭博社介绍了一位在媒体上非常低调的女投资人陈小红,她刚刚筹集了一只5亿美元的基金。这是全球范围内由女性管理的规模最大的风投基金。在美国,由女性管理的最大基金规模只有一半。整体来看,陈小红管理着超过10亿美元资产。

在彭博社的这篇报道中,我最喜欢的部分是她对自己作为母亲的看法:

“尽管如此,她仍然养育着3个孩子。即使还称不上不可接受,但她的工作习惯在欧美也是很不常见的。在三年时间里,她每天都带着自己的大儿子去上班。

她表示,带着孩子去上班帮助她与许多被投资的创业者建立了纽带。她的儿子会哭闹,打断会议,但这些并没有阻止她。这使她有更多机会,与创业者们发展私人关系。”

随着进一步深挖,我发现,一些普遍看法可以解释,为何中国的职业母亲会面临和美国完全不同的情况。一方面,中国科技行业正在快速发展,一下子带来了庞大的机会。与更成熟的生态系统相比,各种各样具备非传统经验的人士都可以得到更多机会。

不过,仅仅这个原因还不能给出完美的解释。中国文化也是个重要原因。这样的文化可以追溯至社会主义中国刚刚建立之时,当时毛泽东主席曾说过,女性“能顶半边天”,她们被期望从事同样辛苦的工作。她们在田间劳作,甚至在战争中与男性并肩战斗。50年代的情况是,“他们需要所有人口都参与工作。”在资本和市场经济兴起之前,上一代女性根本就没有不工作的选择。

关于女性在中国科技行业的成功,在我的每次对话中,独生子女政策也是常常被谈到的因素。这并不奇怪。根据方凤美的著作《独生子女:中国最激进试验的过去与未来》,在35年时间里,这项政策影响了全球1/6人口的“出生、生活和死亡”。

让我用尽可能强调的语气来说明:无论有多少中国女性成为“C级别”高管,独生子女政策并不是一场女权主义的“政变”。有约6000万中国女孩因此失踪,她们被扼杀、流产,或是给其他人收养。

方凤美指出,尽管如此,也有一群人从中受益,这就是中国的城市女性。

“如果你是中国大城市中一名80后女孩,那么相对于这个世纪早期或上个世纪中国出生的女孩,你有更大的机会活过童年、得到充足的营养,以及获得更高等的教育。

因此,中国女性接受大学教育的人数创下历史纪录。2010年,女性占中国获得硕士学位学生的一半。中国的女性劳动力参与水平在亚洲名列前茅,有70%中国女性要么已经就业,要么正在找工作,而在印度这个比例只有1/4。”

中国正在给科技行业创造新的榜样和模式。与10年前相比,这对硅谷来说意义更加重大,因为中国公司正在与美国公司展开竞争。一家中国公司,而不是美国的Lyft,击败了Uber。在这场战斗中,站在最前面的是一名女性、一位母亲。这对中国很重要,对美国也同样重要。(编译/陈桦)