《泰坦尼克号》算是县老电影院最后的辉煌。小镇人的文娱生活,除了老电影院,就是文化大世界。文化大世界偶尔放电影,但它更多的功能是举办各种晚会,某年六一,我好像还登过台。但无论是老电影院,还是文化大世界,都落在了潮流的后头。

上世纪九十年代,以胶片放映为主的县级城市影院都迎来了被淘汰的命运。电视机、DVD机的普及,后又有电脑的普及,占领了家庭的主要文娱场景。随着县城人娱乐选项的增加,老破旧的县城影院被驱逐出市场。那些年,我们如果要看电影,得去市里。还未培养起来的观影习惯,就这样被掐灭在了摇篮里。在之后的十几年,看电影从来不是小镇人的娱乐选项,唱K、溜冰、混舞厅、看电视、玩游戏、打麻将、跳广场舞……电影再没占过上风。

电影院什么时候再次进入小镇人的生活娱乐选项呢?我想了一下,应该就是最近几年的事。

这几年,县里忽然建起了影院,由一家变两家,由两家变三家。大概是从2013年起,过年回家看电影超越唱K,成为同学小聚、家庭娱乐的首选。

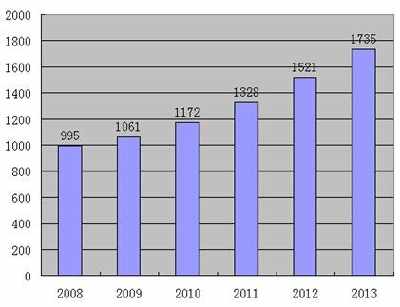

有这样一组数据:2015年中国县城影院达2635家,2012年至2015年县城影院数量复合增长率达45%,是全国影院数量复合增长率(25%)的1.8倍;在全国影院数量的占比也逐年走高,由2012年的23%提升到2015年的36%。从县城影院经营票房来看,2012年至2015年县城影院票房复合增长率达66%,是全国票房复合增长率(37%)的1.8倍。

县城影院数量增加的一个主要原因,是一二线城市电影市场饱和后,对下级县市的自然延展。截至2014年底,我国共有2854个县级地区,全国城乡人口数为7.49亿,乡村人口为6.19亿,潜在观影人群规模庞大。

另一个原因,是国家政策的扶持。2013年8月,国家财政部与国家新闻出版广电总局共同发出《关于县城数字影院建设补贴资金申报和管理工作的通知》,决定通过国家电影事业发展专项基金对县城数字影院建设予以补贴。

县城影院补贴标准是这样的:中央财政补贴资金每厅补贴标准为40万元,最多3个放映厅。不到3个放映厅,但符合补贴条件的,按实际放映厅个数补贴。地方财政可以适当提高补贴标准,所需经费由地方自筹解决。中央财政补贴资金采取延后一年、分两年进行补贴的方式下达。2011年新建的影院,2013年全部补贴到位;2012年新建的影院,2013年每厅补贴20万元,2014年每厅再补贴20万元;依此类推。

再加上那几年在线票务平台的补贴也搞得凶,县城影院才迎来了第二春。

我家小镇星光国际影城是2014年开业的,据猫眼专业版数据,星光国际影城2014年全年票房45.3万,观影人数1.5万,平均票价28.8元;2015年全年票房62.7万,观影人数2.1万,平均票价29.6元;2016年全年票房69.1万,观影人数2万,平均票价33.3元;2017年全年票房98.1万,观影人数3.1万,平均票价31.2元;2018年全年票房万,观影人数3.4万,平均票价31.4元;2019年截至目前,票房为7.5万,观影人数2416,平均票价31.3元。

凯诚国际影城是2017年下半年新开的,据猫眼专业版数据,2017年票房17.7万,观影人数5537,平均票价32.1元;2018年全年票房224万,观影人数7万,平均票价31.6元;2019年截至目前,票房为17.8万,观影人数为1423,平均票价34.1元。

凯诚设施要比星光好,服务也比星光好,大厅里今年还配了全民K歌的练歌房,很受年轻人喜欢。反应在票房上,2018年,星光票房只有凯诚的一半。

小镇票房逐年增长,在2017年和2018年涨幅最大。一方面反映了小镇观影习惯十几年后的一种回归,也反映了电影大盘的繁荣。2017年有《战狼2》以56.8亿票房登顶,2018年内地总票房突破600亿,更有《红海行动》《我不是药神》这样口碑票房双优的影片分别以36.5亿、31亿票房砌高了市场数据。

但在外界刺激与补血之中建立起来的小镇观影习惯,很容易像泡沫,一戳就破。我们这一年见过太多的泡沫,从房地产到共享经济,已经很熟悉催生泡沫产生的手段与泡沫破灭的征兆了。

这几年回家过年,我也看过几回电影,观影体验很魔幻。有一回大年初一,票卖光了,我表姐在过道加座上和亲戚看了一场电影。对于这种神操作,我问她:既然没座,为什么不算了。她说:过年嘛。

和一二三线城市消费者为内容驱动有所不同,过年期间小镇人观影,属于社交驱动。一家人,和和乐乐,老人小孩,跟进游乐场一样。这也决定了,喜剧片一定是首选,也决定了,流量明星在县城一定有市场,因为他们是最大公约数。

艺恩咨询做了《小镇青年洞察研究白皮书》,里面写道:《战狼》5亿票房,一线城市票房只占了16.7%,小镇人很爱国;让“小镇青年”登上舞台的是黄晓明和杨幂主演的《何以笙箫默》,尽管口碑糟得一塌糊涂,还是拿下了3.53亿票房,“小镇青年”功不可没。黄晓明接受采访时说:“只要普通小镇青年喜欢就够了。”《捉妖记》最终能打败《速度与激情7》拿下票房冠军宝座,靠的也是小镇青年的热情。

所以当观影成了小镇人的新年俗,内容就不是摆第一位了。氛围才是。热闹是一定要的。

在外我总是一个人看电影,那个时候内容是第一重要的,补充自我需要的养分。

每回在家看电影,我其实都没太看进去内容,那种气氛下,内容不是最重要的,互动与关系维护是重要的。

两种驱动无分高下,只是当别的过年娱乐项目足以替代观影,恐怕眼前的繁荣都会成泡影。

县城地方不大,不包括下面乡镇,开车绕一圈最多半个小时,打车最多十块。就这样一个小县城,目前第三家影院又要开张。当观影驱动非由内而外,又不够持久,电影大盘增速放缓,其实很令人怀疑县城影院的自我生存能力。除开节假日,县城影院的空置率很惊人。据猫眼专业版数据,只要是非节假日,县城影院单日票房大多不超过3000元,最少的时候只有几百,而春节单日票房最高可达5万。

所谓下沉,其实落在县城,是正在消费升级。但这种消费升级是真调动消费,还是滚油烈火造繁荣,烧完便止?

贰

这次回乡还有两个最直观的感受:

一是处处起高楼。

到家那天下了火车回家,从火车站到我家几公里的路程,便起了好几个楼盘。印象最深刻的是碧桂园开发的小区,紧挨县一中和升学率很高的中学,修得富丽堂皇,晚上路过,亮化工程让你睁不开眼,我不禁疑惑,这还是我家吗。

还新修了一个生活广场,叫玉龙。一栋二十几层的高楼,我舅妈在里面做会计,说这楼里头有洗脚城、KTV、电影院、儿童游乐园、健身房,总之是应有尽有,让消费者进去了就出不来,在里面完成消费闭环。开发商应该是比对万达广场,从县里几家超市、市场抢夺流量,培养县城人的消费习惯。九十年代的百货大楼、供销商场与如今的玉龙生活广场之间,也不过二十几年的跨度。

但玉龙可能需要考虑一个对手——县里在修防空洞,也就是地下商城,也是新鲜玩意儿,只是不知道能不能成功。毕竟有前车之鉴——当年将第一市场拆除修了步行街后,原本以平价取胜的第一市场如火熄灭,步行街到如今都是小猫两三只,我妈当时买的一个门面,一年的租金才两千,最近一年才涨到了六千五。

某天吃完饭,我上周围绕了一圈,原先的旧房基本都被拆除干净,修大公路,走几步就是一个房地产广告。我家旁边也在建小区,建了快三年,不知道什么时候能封顶。我问我妈这么多房子建完了,能有人住吗?我妈理所当然地回答:当然有人住,村里上来置房的人多着呢。

电视的滚屏广告也是碧桂园,“欢迎游子回乡置业,回乡人员可以打折”。我家房子2012年买的时候约莫是3000元/㎡,碧桂园那学区房如今卖到了5300元/㎡。

站在我家9楼上往外看,远处尽是高楼,这夜景竟比得上省城。

另一个感受是满街都是小吃零食店。

我们县有一个名小吃——热葛粉,由葛根粉冲泡,加点红糖,呈粘稠状,冷天喝起来最是暖胃。这卖热葛粉的有许多家,但只有一家最经典,那老板叫腾老五,从我记事起,他就推着小车叫卖热葛粉、热豆沙、热甜酒,夏天就卖冰的。到我今年回家,他还是推着小车在叫卖,他其实挣在县城做什么新兴行业了不少钱,但依旧选择推车叫卖的方式做生意。地方越小,小吃越正宗,因为时光越凝固,那些有手艺的人一辈子就干那么一件事。他和卖臭豆腐、卖嗦螺、卖烧烤、卖锅盔、卖米粉的一起,曾经是一道风景线,是我们回家都要寻找的味道。

2018年一年,北京红了许多网红小吃店,就像伏牛堂米粉、黄老吉煎饼一样,这些小吃不断更迭,城里人们追逐的由米粉、煎饼变成锅盔、生煎,商家把小地方的纯粹当作营销手段,带到城市,但总是差点什么。

今年回来,县城街上多了许多零食连锁店,多到你怀疑“吃得了吗”。良品铺子是这一众零食店中最受欢迎的,店铺处在商业街最好的位置上,一年的房租大约是10万。良品铺子的店门口,吴亦凡咬着芒果干对我笑,令我恍惚。良品铺子的定位是高端零食,可能还要上市,今年换了吴亦凡和迪丽热巴做代言人,广告从北京的电梯间一路铺到人口不到50万的小县城的商业街上。三只松鼠除了将产品铺进各大超市,还在商业街上临时搭了店铺,处在打年货的人们必经之路上。这个纯互联网食品品牌,以前通过网购才能买到,如今出现在了我家每个亲戚待客的桌子上。

奶茶店也像监察岗亭一样,三步一小设,五步一大设,嘟可、可可、赞茶、茶桂坊……不知道是谁下的一盘大棋。喜茶在北京最火的时候,排队的人能排出几公里,最近热度也稍减了,策略上,又要往二三线下沉,不知道何时喜茶能下沉到县城。

这些新开的零食店、奶茶店以极快的速度占领县城孩子们的味蕾,与我们这一代相比,在零嘴方面,他们早已经被升级了。

叁

这些年,县城发展得很快,但这种发展总让人觉得隐隐不安。有一种速度,叫作县城速度。

县城在很多消费领域都是一片空白,对商人而言,就是商机。

往前发展,总比落后强。

但就像所有店铺的门脸都被整得千篇一律,许多东西也在速度面前被“繁华”填充。