王峰:第一问,前几天,一篇《2018,创业黄金时代结束的一年》刷爆了朋友圈,引发了极大反响。很多人下意识地认为,现在可能真的到了“创业至暗时代”。创业者们,还有多少人可以在目前的竞争赛道上活下去?作为一名知名投资机构的掌门人,您的背后是否感到凉意?

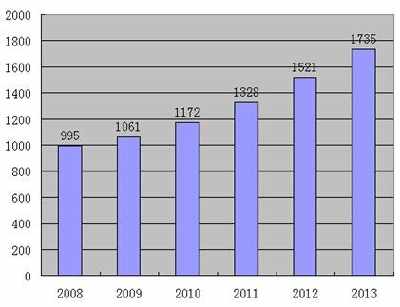

徐小平:我没有感到任何凉意,相反,心中有无限温暖。刚刚过去的中国创业“黄金十年”(2008-2018),恰恰与我个人全身投入天使投资时间平行。我觉得,中国创业的太阳恰如“早晨八九点钟的太阳”,不存在“黄金十年结束”的阴影。除非我们自己自暴自弃,自废武功。

2018,中国创业的“黄金十年”确实已经结束——但2019年,中国创业的“白金十年”,正在扑面而来!

2018年11月初青年天使会上海论坛上,我对着来自全国各地的创投界朋友说:“真格基金2018年投资节奏确实有所放缓”,以投资速度快而多著名的我们,“在2018年所投项目数比往年少投了大约25%左右”。

其实我不自觉地误导了大家。为了今天的访谈,我从真格法务和财务那里要了一系列数据。数字和事实证明,真格在2018投出了比2017年还多的项目,以及更多的资金。真格被投项目,获得同行基金续投的项目,也超过2017年。我们心理上也许产生了某种迟疑,但我们用行动一如既往地证明着我们对中国创业未来的信心。

丘吉尔在二次大战的“至暗时刻”说过一句激励了英国人民的名言:“最大的恐惧在于恐惧本身”。我要对那些对中国创业缺乏信心的朋友们说:最大的信心,来自于信心本身。

王峰:回溯最近的十年历史,被称作是创业黄金十年,但如今被媒体和投资机构视作移动互联网红利的余额似乎已经不多了,更多的资源,包括品牌、流量、渠道、资金、人才,IP乃至技术专利,已经高度聚集在少数头部公司,在马太效应之下,2018年也成为很多创业者的多事之秋。

此外我注意到,自2018年以来,我们的智能手机上再也没有出现一款现象级的爆款游戏和热门APP。大众创业潮,昔日里以创业带动就业的口号,将很快成为历史?

徐小平:说2018年没有一款现象级热门APP,不公平吧?抖音不就是在2018年崛起的吗?我相信2018年推出的产品,很多会在2019年爆红、大火。还有今年大火特火的小红书呢。

还有,“以创业带动就业”不是一个口号,而是一个成果。我想讲一个我们投资的一个2B项目“美菜”,创始人刘传军曾经遭遇过创业的巨大失败。重新创业不到四年半,美菜现在雇佣有三万五千员工,而明年的雇员数目可能会达到惊人的8-9万人。

就业对一个人、对一个家庭、和对整个社会的有多重要?请允许我讲一个我自己的故事。90年代初,在我找工作最艰难的日子里,我有一个北大朋友在美国一家出版公司打工。他说小平我这里有一份工作可以给你,不过工作性质有点委屈你——在他的仓库里做打包的活儿。

在今日中国,在仓库里做包装工,一定是工资最低、层级最低的干活。但那时候,这份最低就业机会燃起了我对未来的希望。我一时间摩拳擦掌准备赴任好好干,干得出色,升任快递员,开车穿行在北美城市的大街小巷里,气宇轩昂、英姿勃发……可惜最终因为我的美国工作签证问题没有成行。

好了伤疤,我没有忘记痛。我切切实实记得找一份最基本工作而不得的痛苦,以及找到一份最低收入工作的欢乐。四年半,美菜创造三万五千就业是一个奇迹。但在规模不大的真格基金,我们被投公司里,那些创造了数十、成百、上千就业岗位的创业公司可以说数不胜数。我觉得这就是我们这个创业时代的骄傲和希望所在。

这样的时代不能终结,这样的时代也不会终结,我们应该尽一切力量,来保证中国创业黄金时代的延续和升级、让它进入新的“白金十年”。

王峰:有一个非常有趣的现象,在我非常熟悉的网络游戏领域,包括之前的PC端游和,几乎每一个创业者,包括大公司的一线设计制作团队、工作室,都在谈论两个问题,一个是抄谁家的系统和战斗原型,另一个是去哪里卖量便宜。除此之外几乎无它。所以我们不难理解一部吃鸡游戏出现后,几乎是对所有创业型游戏公司的绝杀,那就是制作成本惊人,抄的代价太大,因为腾讯网易早已在那里重兵把守,连抄也轮不上小公司了,更别说那些正在苦于融资的创业小团队了。普通的企业,想做创新游戏产品,难难难。很多创新者,活的自豪,死得悲壮。

“在我看来,如果创业的黄金时代真的落幕了,下一个即将开启的时代更凶险,更刺激,前面都是陡坡,且没有宽广的大道。”这是我几天前写到朋友圈到一条文字。您是否同意,草根创业者的逆袭之路已被堵死?

徐小平:我不同意草根创业者逆袭之路被堵死这个说法。通天的大路,有九百九十九。一条逆袭之路如果被堵死的话,我们就走另一条逆袭之路。王兴就走了九条路,我刚才提到的四年半创造三万五就业的美菜刘传军,也曾经烧光亿万投资遭逢过惨败。在创业时代,条条大路通罗马,遍地英雄出草根。

王峰:创业变得越来越难了吗?一位老一代企业家曾经私下和我聊天说,从八十年代起至上世纪末,政府不让做什么,你就去做什么,往往创业就成了,此为冒险者的第一轮黄金时代,堪比第一批欧洲人进入美洲大陆。

在那个时代创业,您看到的究竟是机会丛生,还是荆棘遍地?和当年创业相比,现在究竟是创业的好时代,还是坏时代?

徐小平:创业变得越来越容易了。现在是创业最好的年代。(我说越来越容易,指的是创业大环境越来越好。)我之所以在06、07年的时候,奋不顾身跳进了创业的洪流,就是因为即使在08年全球经济遭逢最大危机的时候,我也感受到中国社会的创业活力和机会。

中国的创业奇迹就是中国经济奇迹本身。你能想象一个没有BAT、TMD的中国奇迹吗?有一次我跟大象公会创始人黄章晋谈起,如今创业,比起90年代我创业之时是多么的容易,他说,是因为许多先行者已经在前面用推土机把路上的玻璃渣乱石堆碾得粉碎、推得平滑、让创业者能够自信而欢唱地在这条路上狂奔。

最后我还想说:在最坏和最好的环境里,都有竞争失败和胜出者。正是08年的金融危机,催生了,uber这样的共享经济奇迹。那么假如,退一万步讲,即使悲观论者说的都是对的,那么这里也蕴藏着新一波的不亚于任何创业年代的黄金机会。

王峰:第二问,有媒体统计,您个人和真格基金累计投资超过600家创业公司,仅2017年就投资了100多家,有统计过您所投资企业的阵亡率吗?

徐小平:谈到新东方创业,我有很多话要说。我记得我刚回新东方参与创业的1996年,当时的四环路只有从亚运村到中关村这么短短的一段路,那是为了90年的亚运会而修建的。又有一次我从外地回到北京,出租车走了整整四个小时才走到五道口。我记得走到五道口那个铁路那一带的时候,我想不要坐车了下来走吧,结果就连自行车和行人都堵得水泄不通。这个情景在我来说终身难忘。

就是在这样的路上,走出了新东方,走出了联想、方正、新浪、搜狐、百度等科技巨头。而在今天,你去四环路上走一走,把它想象成今天的创业道路,它时而也会塞车,时而也有事故,但今日的四环和20年前的四环,岂能同日而语。这就是今日中国创业环境和过去的天壤之别。

至于具体我们清盘的项目,我问了一下法务,数目比我想象的要少得多。这并不是自得夸耀的好现象。基金的表现不看清盘的公司有多少,而看退出的倍数有多大。而我们看创业者也不管你是否创业失败过,事实上大部分情况,基金更加青睐曾经创业过的人。

王峰:徐小平的投资版图可能已经是中国创业者群体中最好的生态样本。想问真格系的创业者们日子还好过吗?有多少面临“资金吃紧”的状态,又有多少在等待一笔“续命钱”?

徐小平:关于我们创业企业的生存状态,我想讲一故事,这是真格早期的一个项目,名叫NICE。创业者周首经过了4、5次转型,我和王强给过他7、8次投资,九死一生,终于撑到了图片共享时代的到来。这家公司创造了图片标签化这个形式,引发了全国所有图片社区的模仿。结果在一年之内Nice的估值从八百万美元飞速飙涨到了3亿美金。他的投资人除了真格,还有经纬、晨兴资本、老虎基金这样声誉卓著的投资机构。

但有钱并不一定是好事,拿到巨资后的接下来的两年,NICE陷入了增长的困境。公司两年没有开董事会,我们也两年没有敢打搅周首,生怕给他增加压力。就在我们都以为公司已经完蛋的情况下,突然传来了令人振奋的消息,他们依赖图片分享建立的强大社区优势和用户标签,开始转型做电商。

这是一种虽然细分但交易量惊人、积极活跃的市场——潮牌球鞋的交易。交易量在7月份刚开始就取得了令人惊喜的收入。在后来的几个月,每个月翻倍,刚刚过去的11月已经实现了非常激进的销售计划,而且增长势头有增无减。

这个故事是一个极为经典也极为振奋人心的创业故事。谁听了都会极其振奋、眼睛一亮,从而感悟到某种创业的真谛:只要你不放弃,或者只要你不断寻找突破的路径,就有可能成为一个经典,创造自己的传奇。

王峰:您最近有跟真格的创业者们坐下来聊聊当下的形势吗?您给了他们什么建议?真格在放慢投资节奏吗?真格在寻找下一个独角兽时越来越费劲了吗?以及,您怎么跟真格的LP来描述当下的情况?

徐小平:我们投资的一些曾经的明星公司,比如大姨吗,蜜芽,格灵深瞳……都经历过这样九死一生的痛苦,完成了转型,找到了新的增长点。我相信他们还会成为新的明星公司。我们在2018年并没有放慢投资脚步,我们18年目前投出的项目,已经比2017全年还多。具体数字不好说,但真格投资数目传说中是最多的。

投到独角兽是每一个基金的梦想。对于主要从事天使投资的真格基金,我们必须在最早期看准一个“独角蛋”,否则一旦这个蛋孵化出来,其估值往往就超出了我们的射程,比如我们天使的项目“享物说”,天使阶段才几百万美元的估值,一年之内,估值飙升到了四亿美元。抓住最早期项目,是我们的生存之道,也是我们要不断磨砺的看家本领。

除了看“市场、规模、团队”等常规的“术”层面的元素,我们也会对宏观环境保持高度敏感,争取做那只“春江水暖鸭先知”的鸭子;抓住那只挥动着翅膀、掀起风暴的亚马逊河边的蝴蝶。比如对应几年前“”到如今“”的趋势,我们较早地进行了出海的布局;又比如这几年大热的人工智能——人工智能刚开始火起来的时候,就有榜单统计,真格基金是投资最多人工智能公司的投资机构。我们在人工智能领域里,就有好几家独角兽企业。

王峰:中国过去这么多年来,我们依赖以市场换技术的本质实际并没有多大的变化,今天互联网创业领域的人口红利论,和过去许多年我们不断引起自豪的所谓劳动力成本优势论,其实是如出一辙,就是我们这个民族不那么喜欢谈技术创新。

为什么我们会因为判断移动互联网红利消失,就感叹创业黄金时代结束,且能引起那么大的共鸣?

徐小平:你的问题应该是,我们该怎样进一步提升我们的创新力。真格基金投资了很多家高科技公司,硬科技公司,这些公司还不那么高调有名,但我非常自信,中国未来十年里,会涌现一批世界一流的硬科技公司。

我觉得你这个问题,反映的其实创业恐惧症。过去十年,我的主要任务之一,就是告诉大家,创业是人生发展最美好的选择,是职业风险最小的事情。未来十年,我还会这么说,一直说到天老地荒。

王峰:我听说,您每年都去斯坦福这样的学校寻找投资机会。如果将中国的创业者和硅谷创业者做一个对比,我们缺乏什么?

徐小平:我觉得他们之间差异越来越小,这个可以从中国本土创业者的成就不亚于硅谷可以看出来。但另一方面,真正的差距在于硬科技和创新力方面,以及制度保障方面。

我这里讲个故事:Uber刚刚问世的时候,因为动了旧金山出租车司机的奶酪,旧金山市政府曾经将uber告上法庭,结果年轻的uber胜诉。从这个案例可以窥见硅谷和整个美国对于创新创业有一整套可以预期的保护制度;即使市政府反对你,你也可以通过法律手段来与其决定胜负。这样的环境使得创业者在发起一项积年累月才能实现的创新计划的时候有了深入骨髓的制度信心和安全保障。这是我们要学习的地方。

中国当然不能照搬美国的方法,但中国管理部门在决定关闭一个企业的时候,如果给创业者一些申诉的途径的话,对于中国创业创新肯定有至关重要的意义。我非常高兴看到民营经济座谈会之后,各政府部门在保护企业方面有了很多积极的措施。

王峰:最近几年,还有一个现象,就是中国一部分创业阶段的公司,开始提“到硅谷去”和“到印度去”,这两者有着很大的不同。

比如我们先说到“到硅谷去”,我和他们其中一些人请教,理由差点把我笑喷,就是硅谷的工程师不喜欢加班,我们比他们拼命,中国人比他们勤奋,您见过腾讯大厦凌晨两点的灯火吗?好大一盘鸡血可以慢慢喝。我不知道这些公司今天是否还笑得起来。

再者,这几年我们也开始提“到印度去”,理由是那里人口众多,过去从未搞过计划生育,那里有我们正在失去的人口红利,人非常年轻,可以卖给他们年轻人的第一部智能手机,年轻人的第一款游戏,年轻人的第一次网购。

印度存在巨大人口红利

说实话,我认为后者更加靠谱,这里有我们擅长的市场打法和心理优势,您如何看待这些观点?

徐小平:美国市场,对于中国公司应该是最难攻克的市场,尽管我们也有这样的征服了美国市场的产品,这是一个罕见的成功。但印度、东南亚、中东、非洲,那里的创业市场比起中国来,差得很远。所以,过去几年中国兴起了一个“出海”的创业浪潮。可以说,这些新市场对中国创业者的机会是未来白金十年的一个重要组成部分。

不是说美国对中国创业者没有机会,而是说中国的创业经验可以相对容易地复制到上述这些国家和地区里去。我在新东方的同事铁岭先生在印尼投资了一家冰淇淋雪糕公司,创业者来自于蒙牛冰淇淋事业部,在那里迅速与和路雪展开竞争,销售额已达到9位数。

美国公司,当他们创业的时候,他们脑子里预设的市场往往就是全球市场,这才在3亿人口的美国造就了大于中国BAT的谷歌、、亚马逊,而中国的BAT至今尚未在海外市场形成有效的占有率,所以这对中国新一代的创业者来说,海外市场就是白金十年里面最好的舞台之一。不过,美国市场是世界上最大最好的市场,我希望在未来十年,我们能够看到中国公司在美国获得主流份额。

王峰:中国创投行业是否同样也进入了艰难时刻?根据公开数据,过去二十多年,在中国股权投资市场,创投机构投资了约四万亿的资金,投资了四万多家企业。

但是这二十多年里,尤其是中国本土创投业,走得并不平坦。2001年,纳斯达克泡沫破灭,引发了中国创投业的全面衰退,缺人、缺钱、缺退出渠道的创投寒冬一直持续到2005年;2008年,金融危机席卷全球,创投产业又遭遇重创;2011年,二级市场中概股低迷、投资者对中概股的热度和信任度大降,又引发全行业的萎缩。

现在,业界不少人认为,随着整体经济环境的下行压力逐渐增大,如果说创投行业也开始过好日子,是否感同身受?真格成立也有7年了,哪一年过得最难?哪一年过得最爽?

徐小平:真格前后(包括机构化之前我和王强老师个人)投资了800家企业,在四万家里面占2%,也值得骄傲啊。

对于基金,最爽的日子是当我们一期期基金开始有了丰厚的退出回报之时。其余的日子,可能都不会真爽。

随着中国创业黄金十年的深入发展。投资机构越来越多、投到顶级项目的投资人也越来越多,就在我们身边涌现了一个又一个的优秀项目。这时候,我的压力就开始日益显现,过去有一句话叫“盛名之下,其实难副”。

无论名声如何,最终检验真格基金胜负成败的其实就是一个字——回报。

王峰:是什么成就了徐小平?什么样的VC能实现跨周期发展?

徐小平:我想,应该就是我开始做天使投资以来,对中国创业者的自杀式投入,就是忘记保持现金流健康循环的投入。就是这种破釜沉舟的信念,让我在创业者当中赢得了一定的信任。

我投资之猛,曾经达到了个人现金流困难的地步。一项投资,动辄就是百万级的数目,一旦投入要想退出,起码要等到3-5年的时间。而中国的创业机会,是按小时,纷至沓来,目不暇接。一旦进入这个行业,你就时刻刻处在无法抵抗的诱惑之中。当然也有一年只投几个项目的所谓的“理性投资人”,但我就是那个看见我认可的创业者不可克制的激情投资人。回看我走过的投资道路,我的信念与真情,得到了丰厚的回报。

什么样的VC能够跨周期发展?在跨周期发展的过程中,如果谁轻信创业黄金十年的消失,那谁都有可能跟着消失;但如果谁能够相信白金十年的揭幕,那么他们就能够攫取新时代的红利。假如要我给任何人一个建议的话,那就是忧患意识。忧患意识对创业者、尤其对于一个投资行为要延续若干年的VC来说是很重要的。那种居安思危、相信未来的基金能够实现跨周期发展。

王峰:第五问,新东方创立的20多年里,中间有没有过一段时间的停滞期和徘徊期?

徐小平:在某种意义上,新东方十年,也就是我在新东方的十年——1996到2006,我们还真没有遇到过什么停滞期和徘徊期。我记得2000年新东方和联想合作,成立新东方联想教育在线。有一天,该项目的一个新东方负责人给我打电话说:徐老师,某住宿班是不是还有空位?我说没有了,真个没有了,就是俞敏洪的外甥来也报不上。我那个同事说:好,现在即使是俞敏洪的外甥报进来,也要把他给踢出去,把位置空出来,因为这是柳传志一个亲戚要报名。这个故事里我这个朋友有没有假借柳传志的名义我不知道,但这个故事完美的体现了新东方那十年的黄金岁月。

王峰:当年你们三人意见不合的时候,除了争吵这么有效的手段以外,是怎么达成统一的?

徐小平:这个问题很简单,一开始我们在他家里吵架;后来,我们在董事会吵架。绝大部分情况下听俞敏洪的,因为他是老大。更因为我和王强也发自内心佩服老俞的管理能力。他是当之无愧的CEO。但在少数情况下,如果我们认为各自的观点对新东方至关重要,而又不能达成一致时,我们就会启用董事会制度。董事会是对管理层的一种制约。如果董事会都无法达成一致的话。那么只有一条路——就是诉诸股东大会,解散董事会,让股东会选出同意董事长观点的人。这就是,人类商业文明几百年发展出来的一个最佳制度。这样的议事和决策机制,在新东方启动过很多次。

对这两个英文词的表面意思大家都知道,但要真正理它的精髓,尊重它的指引,可以说付出了惨重的代价、走过了极其曲折的道路。在此期间,我还被赶出过董事会,王强辞去过董事长职务,俞敏洪也失去过CEO的位置。但最终,我们都在这两个字神一般的指引下登上了事业的巅峰。

王峰:我一直认为,一个公司有三个及三个以上的合伙人,都有天然的问题。三个人一起参与决策,效率太低。您和王强离开新东方后,相比你们在的时期,老俞就更加和comfortable。我不知道您是否同意这样的看法?后来徐王你们两人合作呢?

徐小平:当时在新东方,俞敏洪是大和尚,我和王强是二和尚、三和尚。但新东方早期合伙人制度的美妙之处在于,我们三人都挑水喝:俞敏洪挑水的扁担上一头装着考试培训,一头装着经营管理;王强挑水的扁担上一边装着基础英语培训,一边装着企业文化;我的扁担上一边装着品牌宣传,一边装着学生咨询。只不过俞敏洪的水桶比我俩的都大,里面装的责任和股份也最大。

我个人觉得,三个人参与决策是效率最高的,因为这是我的经历。一个人决策看上去似乎效率最高,但往往一个错误就能把所有的效率打到零点。而两个人决策同样孤独,因为一旦意见不合,则很难决定。所以,甲乙丙三个人,只要按照企业治理的逻辑,二比一就能够做出合伙人智商所能达到的最高水准。所以,所有的决策机构人数都是奇数而不是偶数。

我是不希望自己离开新东方的。不管别人怎么看,我自己最大的梦想——尽管现在已经不再这么想,但想起来这是一个没有实现的遗憾——就是:我是永远愿意在新东方董事会呆着,协助俞敏洪把新东方做成一个无限伟大的事业。我在感到遗憾的时候,有时候也告诉自己,新东方“三驾马车”合作一场,把新东方事业带到了纽交所。就这出自草根的三兄弟(除了我是官二代),投笔从商,从北大闯入市场丛林,并最终胜利走出丛林,这个过程和结果,已经是古往今来兄弟合作、同学互助、合作互补的一个佳话和传奇。每想到此,我也觉得我在新东方的经历是完美而值得自豪和值得欣慰满足的。

王峰:第六问,我可以抖料吗?今年三月,我在您家里喝酒,夜里三点吧。好像还激动地把你家好酒杯打碎了。聊嗨了。几个男人把酒论江湖。您说,刚离开新东方那会儿,虽然有了大笔的钱,但有一天走在国贸附近的人行道上,看着身边快速行走的年轻人,突然想大哭一场。您感到每个人都有自己全情投入的事情,而自己好像除了钱什么都没有。我可以理解,那是真正触动您要allin做投资并最终创立真格基金的原因吗?

徐小平:这种大哭实际上是对于俞敏洪和新东方“失恋”的感觉,而这个感觉让我花了起码有五年的时间,直到真格基金正式成立,才算真正走出。(这里插播一个消息吧,真格基金从春节后将闭门学习一个月,提升我们的投资能力,称之为“真格大学”,这就是我自己言行合一的证明。)

我后来allin做真格基金,可能有两个目的——第一,我在投资之时,从那些曾经上过新东方的创业者眼中,看到了自己对青年人的价值;第二,我看到做天使投资,是最好的可以实现我未遂的新东方梦想的一条道路。2011年11月真格第一次北美高校演讲之行,我们称那次旅行叫彩虹之旅,而彩虹之旅的典故来自于我们在新东方提出的一个口号——新东方是出国深造的桥梁,回国创业的彩虹。

我和王强经过几年摸索,终于发现我们可以用自己的资金、自己的经历、自己的号召力,为留学生架起一道回国创业的“彩虹”。而这道“彩虹”的光谱,和我本人在新东方极力宣传的新东方使命是如出一辙,一脉相承的。所以,我们在2011年12月,与红杉联手,把真格基金机构化。也把真格基金,作为我俩的终身事业。

王峰:对比俞敏洪,您真的心甘情愿做一名成功的投资人,而不是一名优秀的企业家了吗?

徐小平:真格基金对我而言,本身就是一个创业项目。在我未来可见的岁月里,我会尽一切努力把真格的天使投资事业进行到底。在中国,创业黄金十年,以及白金十年的岁月里,投资人是不可或缺的,是生态链里不可或缺的一环。所以我甘愿做一个卑微的投资人,为企业家铺路。

王峰:如何选择创业者?您的投资标准,就是“徐氏三投”。能忽悠(要会说)、长得比较体面(一定要帅或者美)、名校毕业(当然最好是海归)的。实话实说,真格有多少项目是真按这个标准投资的?

徐小平:我们确实有个“徐氏三投”——即看创业者的学习能力、工作能力、领导能力。这是我们自己天天琢磨的“3L”理论,L是力的首字母。学习能力未必一定是名校学历,否则我就会一定错过BAT里的BT,我就会很SB;工作能力一定意味着你在职场的层级;雷军出来创业,毛大庆出来创业,都是证明过工作能力的人,当然成功率就高。领导力,我们主要看,你找的是猪队友,还是神队友。从